Nos últimos quarenta anos, o sistema financeiro brasileiro acumulou escândalos que, somados, ultrapassam dezenas de bilhões de reais.

O colapso do conglomerado Coroa-Brastel, nos anos 1980, revelou notas de câmbio sem lastro, desvios de empréstimos públicos e uma rede de favorecimento político que gerou um prejuízo de cerca de R$ 650 milhões, valor gigantesco para o período.

O caso inaugurou um padrão que, desde então, se repete com precisão assustadora. Em 2004, o Banco Santos expôs um rombo estimado entre R$ 2 bilhões e R$ 2,6 milhões, sustentado por contabilidade fraudada, ativos superfaturados e relações íntimas entre seu controlador e setores influentes da política e da cultura.

Em 2012, o Banco Cruzeiro do Sul avultou mais de R$ 3,8 bilhões, em créditos fictícios e carteiras inexistentes, em uma engenharia financeira desenhada para enganar investidores, auditores e reguladores.

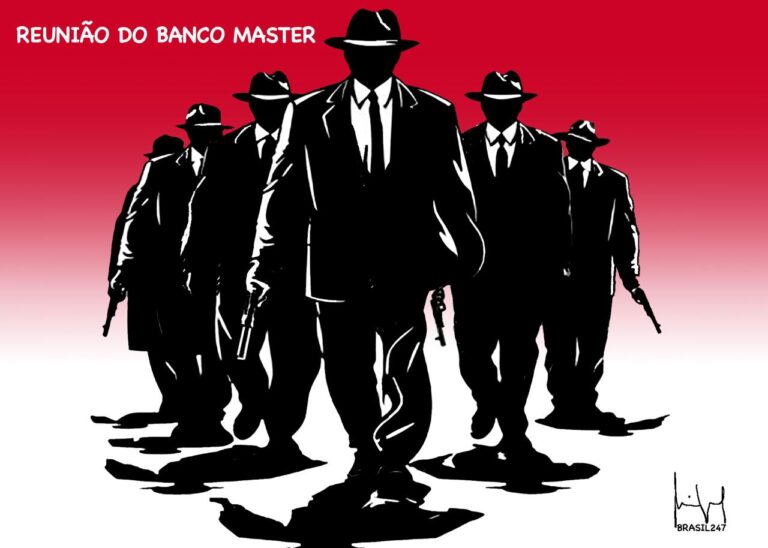

Em 2025, o Banco Master atingiu proporções inéditas, com estimativas que ultrapassam R$ 50 bilhões, tornando-se a maior fraude bancária da história recente do país.

Apesar das diferenças de época e escala, esses episódios compartilham a mesma essência: Relações promíscuas entre banqueiros e políticos, intervenções tardias e um ambiente regulatório incapaz de agir de maneira preventiva. As instituições cresciam apoiadas em juros muito acima do mercado, atraindo investidores seduzidos pelo retorno fácil, enquanto escondiam balanços corroídos e ativos inexistentes.

A repetição não é coincidência. É sintoma de um sistema permeável a interesses privados e avesso à transparência.

No caso do Banco Master, um agravante merece destaque: O uso distorcido do Fundo Garantidor de Créditos ( FGC), como se fosse um avalista automático dos produtos financeiros da instituição.

Esse discurso implícito ajudou a reduzir a percepção de risco entre investidores, muitos dos quais acreditavam estar integralmente protegidos, sem compreender limites e regras do fundo. Embora o FGC seja financiado pelo próprio mercado financeiro, seu emprego como argumento comercial estimulou captações agressivas e criou um falso senso de segurança.

Nesse cenário, os maiores perdedores continuam sendo os investidores, especialmente a pessoa física, que raramente recupera seus recursos.

Famílias perderam economias de décadas, aposentados viram reservas desaparecer e pequenas empresas foram arrastadas junto com os bancos que desabaram.

Enquanto isso, os controladores dessas instituições, frequentemente com fortunas blindadas no exterior, seguem suas vidas confortáveis — muitos sem punição efetiva e sem qualquer tipo de reparação.

O contraste é evidente: Quem perde tudo é sempre quem menos pode arcar com a perda. A sucessão dessas fraudes também expõe outra fragilidade: o apetite de risco quase suicida do investidor brasileiro, muitas vezes incapaz de enxergar que juros muito acima da média não são oportunidades milagrosas, mas sinais claros de perigo.

A falta de memória financeira torna o investidor presa fácil para narrativas sedutoras e rentabilidades mágicas, que invariavelmente se revelam ilusões caras. A ironia maior é que o próprio Estado reforça esse comportamento ao oferecer as maiores taxas de juros reais do mundo para financiar sua dívida. Esse ciclo de juros anormais cria a falsa sensação de que retornos elevados são sempre possíveis, contaminando a percepção de risco e naturalizando comportamentos perigosos.

Tudo está interligado. Um governo que remunera demais, um investidor que aceita riscos que não compreende, reguladores que chegam tarde e bancos que se aproveitam dessas brechas formam o ambiente perfeito para fraudes monumentais como COROA-BRASTEL, Santos, Cruzeiro do Sul e Master.

Romper esse padrão exige educação financeira, memória histórica e desconfiança saudável. No Brasil, retornos milagrosos não existem, riscos ocultos, sim. E enquanto isso não for compreendido, a conta continuará recaindo sobre os mesmos: O pequeno investidor, a economia real e a confiança no sistema financeiro.