Um país que sonha com espelhos quebrados.

Há algo de ancestral na ferida que não cicatriza, como se o país inteiro carregasse uma memória que nunca pôde ser confessada. O racismo estrutural não nasce nos atos explícitos, mas no silêncio que molda a linguagem, no olhar que se desvia, na norma que se repete sem nome. Ele se infiltra na arquitetura invisível da vida cotidiana, como poeira antiga que ninguém percebe e que, ainda assim, cobre todas as superfícies.

Não é apenas injustiça, é herança sedimentada, um modo de organizar corpos, destinos e possibilidades. É a paisagem emocional de um país que ainda se recusa a reconhecer a própria história.

O racismo no Brasil opera como sombra que antecede o sujeito, como marca que chega antes do nome. A sociedade se alimenta do mito de si mesma, fantasia uma harmonia que nunca existiu, insiste na narrativa fraturada de que todos somos iguais por decreto.

Mas há desigualdade tatuada no chão que pisamos. A cada esquina, a cor determina o risco, o futuro possível, a dignidade permitida. Vivemos em uma nação que se pretende cordial, embora sua cordialidade dependa do silenciamento de uns e da amplificação de outros, do apagamento de vivências que não convêm à imagem idealizada que construímos de nós mesmos.

Pela lente psicanalítica, o racismo é um pacto de recusa, uma defesa coletiva que impede o país de se reconhecer. É recalque histórico, retorno do que foi violentamente expulso. A sociedade repete o trauma porque não o elaborou. Repete porque teme.

Repete porque admitir a verdade significaria desmontar privilégios cuidadosamente protegidos. O racismo, nesse sentido, é menos um erro moral e mais um modo de sustentação narcísica, mecanismo que mantém inalterada a fantasia de superioridade que atravessa gerações e se infiltra nos afetos, nas relações, nas escolhas aparentemente neutras.

A desigualdade racial no Brasil se construiu como arquitetura afetiva. Uma criança negra cresce sabendo, antes de qualquer explicação complexa, que o mundo lhe exige mais, que sua existência precisa justificar-se, que seu corpo é lido como ameaça ou excesso. O racismo molda subjetividades antes de moldar biografias. Ele atravessa o modo como alguém aprende a desejar, a amar, a esperar.

É violência contínua, golpe silencioso que reorganiza fronteiras internas e forma identidades feridas pela antecipação do julgamento.

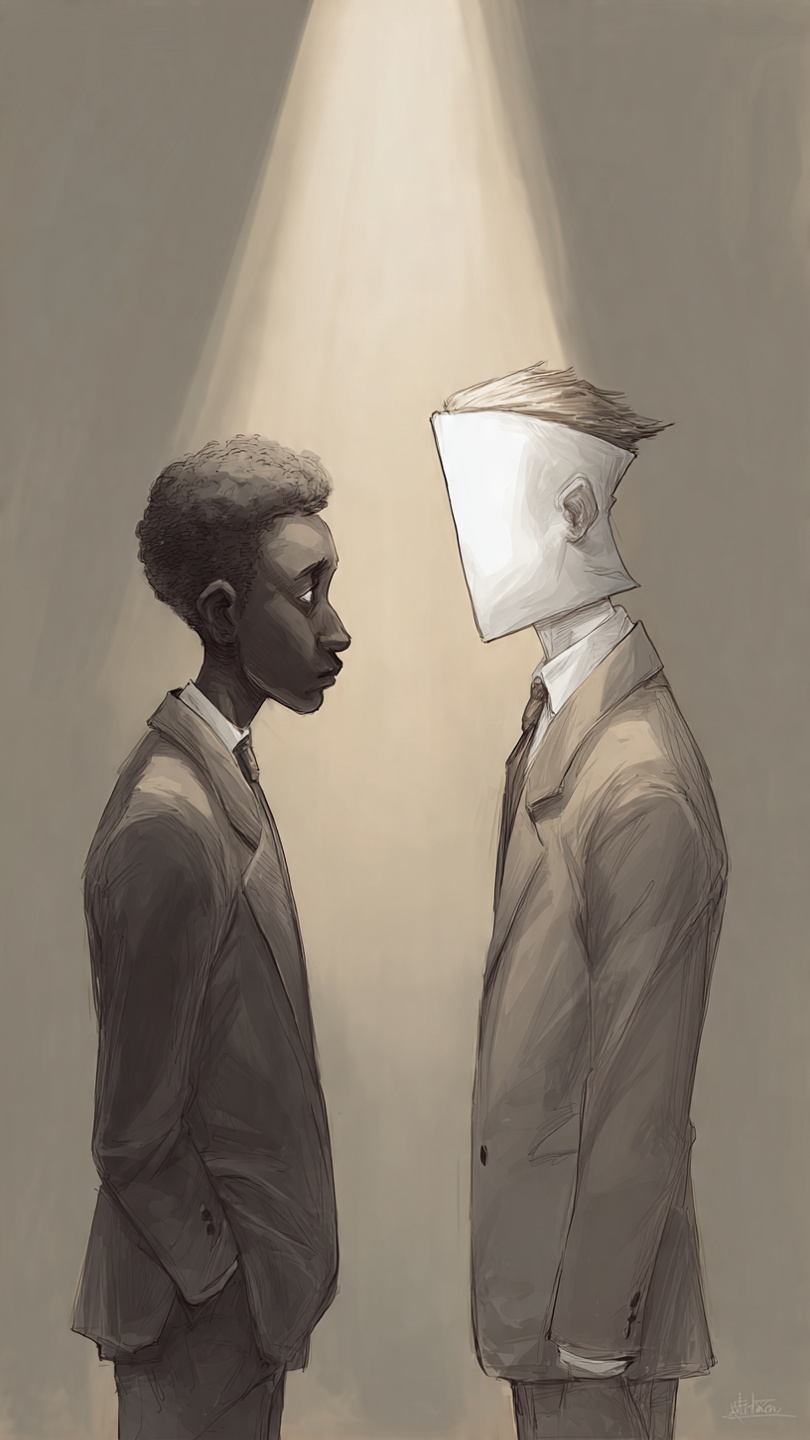

A branquitude, por sua vez, vive o privilégio como naturalidade. Como se fosse mérito, não herança. Como se fosse destino, não construção histórica. A branquitude não percebe sua centralidade porque ela é o chão em que se pisa, luz constante que nunca chama atenção para si mesma. Nomear isso é o início da transformação. Admitir o privilégio é romper o pacto narcísico que mantém a desigualdade intacta. É olhar para a estrutura e reconhecer que ela não é neutra, não é acidental, não é ocasional. Ela é projeto.

O racismo estrutural é a cicatriz inaugural do país, lembrança que arde porque nunca foi enfrentada. A infância da nação é feita de açoites, exclusão, silêncios impostos. Nada amadurece sem que o passado seja convocado. Não há justiça sem memória, não há futuro sem releitura radical da própria origem. A cicatriz inaugural continua pulsando porque fomos incapazes de tocar o que dói, preferindo a fantasia confortável de que superamos o que nunca enfrentamos de fato. A superação do racismo exige mais que leis e discursos.

Exige transformação da sensibilidade, reconfiguração afectiva e coragem para abandonar o conforto da ignorância.

As estruturas só ruem quando os alicerces simbólicos se quebram. E isso exige desconforto e, ainda, admitir que a sociedade que idealizamos nunca existiu, que a igualdade proclamada era ficção, que o mito da democracia racial serviu como anestesia para a consciência histórica. A cura possível nasce no encontro, quando o outro deixa de ser objeto de projeções e passa a ser sujeito inteiro.

O antirracismo não é virtude, é dever ético. É devolver ao outro aquilo que sempre lhe foi negado, o lugar de voz, de presença, de destino próprio. É a reparação da humanidade que se perdeu no pacto do silêncio. Não se trata apenas de corrigir desigualdades materiais, mas de reinventar o modo como o país se percebe e se narra. O país só se tornará inteiro quando admitir, sem eufemismos, que sua história foi construída sobre corpos que ainda hoje pagam o preço da exclusão. Não haverá paz enquanto houver silêncio. Não haverá pertencimento enquanto houver hierarquia. Não haverá futuro enquanto continuarmos a repetir o passado como destino inevitável. A cicatriz inaugural precisa ser vista, tocada, dita. Só assim deixará de comandar o presente como sombra. Racismo estrutural é o incêndio que fingimos controlar. Apagá-lo exige renúncia do mito, enfrentamento radical do espelho estilhaçado, transformação da memória coletiva. O país ainda sonha com uma versão de si que nunca existiu. Talvez nossa maior tarefa histórica seja acordar desse sonho. Só então será possível inaugurar uma nova história, onde a cor não determine o limite, onde a ausência não preceda o sujeito, onde cada existência possa respirar sem pedir licença.